Terminologie et choix des dents piliers

Plan

- 1) Introduction

- 2) Bridges dento-portés // bridges implanto-portés

- 3) Terminologie

- 4) Remplacer la dent absente, impératif absolu ?

- 5) Indications / contre-indications des bridges dento-portés

- 6) Evaluation des dents support d'un bridge

- 9) Cas particuliers

1) Introduction

Une prothèse fixée plurale est une restauration prothétique mise en place sur plusieurs dents, par opposition à la prothèse fixée unitaire, étudiée précédemment en deuxième année. Ainsi, on passe de la situation d’une dent délabrée nécessitant une restauration (par exemple une couronne), à celle d’une dent absente devant être remplacée (notamment par un bridge).

La perte d’une dent entraîne un ensemble de désordres fonctionnels et occlusaux :

-

Altération de l’intégrité de l’arcade dentaire

-

La dent est maintenue par son desmodonte, qui lui confère une certaine mobilité physiologique.

-

C’est l’occlusion qui assure le maintien harmonieux des dents dans l’arcade.

-

-

Migration des dents adjacentes et/ou des antagonistes dans l’espace édenté

-

Ce phénomène est désigné sous le terme d’égression.

-

Les dents adjacentes, en particulier celles situées en position distale de l’édentement, peuvent migrer verticalement sans bascule, mais le plus souvent elles s’inclinent.

-

La dent antagoniste a tendance à s’égresser, ce qui perturbe l’occlusion et peut induire des troubles articulaires.

-

Ces modifications justifient le caractère impératif du remplacement des dents absentes.

Enfin, à la suite d’un traitement orthodontique, c’est l’engrènement correct des dents qui permet d’éviter les récidives.

Conséquences temporelles de l’édentement :

Les premiers déplacements dentaires significatifs surviennent généralement au cours de la première année suivant l’édentement. Il est donc toujours recommandé de combler l’espace laissé vacant.

-

Consultation précoce (environ 1 mois après l’édentement)

-

Il est nécessaire de proposer une solution rapide afin de fermer l’espace édenté et de limiter les déséquilibres occlusaux à venir.

-

-

Consultation tardive (après plusieurs années, par exemple 5 ans)

-

Les mouvements dentaires se seront déjà installés.

-

Le patient peut alors se trouver dans un état occlusal apparemment stable, mais des déplacements compensatoires peuvent apparaître du côté opposé de l’arcade, compromettant à nouveau l’équilibre occlusal.

-

Dans tous les cas, une solution prothétique doit être envisagée.

Même si le patient rapporte une adaptation fonctionnelle et affirme pouvoir s’alimenter normalement, il est indispensable de lui expliquer que les dents migreront inévitablement au fil du temps, perturbant ainsi son occlusion à moyen ou long terme.

Options thérapeutiques pour le remplacement des dents manquantes :

Trois grandes solutions prothétiques peuvent être envisagées :

-

La prothèse implanto-portée (choix n°1 : option la plus conservatrice)

-

Indiquée en priorité lorsque les conditions osseuses sont favorables.

-

Représente la solution la plus conservatrice.

-

Permet une restauration fixe.

-

Inconvénient principal : coût élevé.

-

-

La prothèse fixée plurale (bridge) (choix n°2)

-

Représente une solution invasive, nécessitant la préparation des dents adjacentes.

-

Prothèse fixe, non amovible par le patient.

-

-

La prothèse partielle amovible (choix n°3)

-

Solution la plus simple, la plus rapide et la moins coûteuse.

-

Peut constituer une solution temporaire ou définitive.

-

Facteurs influençant le choix thérapeutique :

-

Facteurs biomécaniques : qualité et solidité des dents piliers.

-

Facteurs parodontaux : état du support osseux et de la santé parodontale.

-

Facteurs esthétiques :

-

Les solutions fixes (implants ou bridges dento-portés) offrent généralement une esthétique supérieure aux solutions amovibles.

-

Dans certaines situations, le bridge peut être plus esthétique qu’un implant, notamment en fonction du capital gingival (« capital rose »).

-

-

Facteurs financiers : le coût relatif est généralement implant > bridge > prothèse amovible.

-

Facteurs personnels : souhait et attentes du patient.

Dans certains cas d’édentation étendue, il est possible d’associer plusieurs types de prothèses sur la même arcade (implants, prothèse amovible et prothèse fixée).

Quel que soit le choix retenu, l’objectif principal demeure le maintien de l’occlusion et de l’équilibre des arcades dentaires.

2) Bridges "dento-portés" // bridges "implanto-portés"

Les bridges dento-portés :

Le bridge (ou pont fixe) est une restauration prothétique plurale destinée à compenser une ou plusieurs pertes dentaires.

Il est constitué d’au moins deux éléments prothétiques solidarisés entre eux.

-

Le bridge est fixé de manière permanente à l’aide d’un ciment, assurant un collage définitif.

-

La durée de vie moyenne d’un bridge conventionnel est estimée entre 10 et 15 ans.

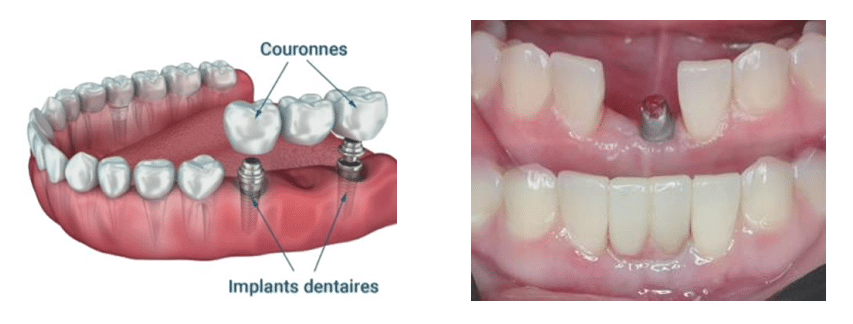

Les bridge implanto-porté :

Un implant peut permettre la réalisation d’une restauration unitaire ou plurale.

Grâce au bridge implanto-porté, il est parfois possible de poser deux implants pour remplacer trois dents, ce qui constitue une solution mécaniquement soutenable et économiquement plus avantageuse.

Indications principales :

-

Contre-indication au bridge conventionnel.

-

Refus ou contre-indication d’une prothèse adjointe.

-

Remplacement d’une ou plusieurs dents absentes.

Principes de conception :

-

Il est préférable que l’ensemble des piliers du bridge (piliers extrêmes et intermédiaires) soient implantaires.

-

Deux configurations existent :

-

Bridge traditionnel sur implants (image de gauche).

-

Bridge en extension (cantilever) sur implants (image de droite).

-

Précautions mécaniques :

-

Il est impératif de vérifier l’absence de surcharge occlusale, afin d’éviter une lyse osseuse péri-implantaire.

-

Le recours à un cantilever implantaire peut parfois être nécessaire, notamment lorsque le capital osseux est insuffisant pour la mise en place d’un implant au site souhaité.

Contre-indications :

-

L’association d’un implant et d’une dent naturelle comme piliers d’un même bridge est à proscrire.

-

En effet, la dent pilier présente une mobilité physiologique grâce au desmodonte, alors que l’implant est ankylosé dans l’os, sans possibilité de micro-mouvements.

-

Cette discordance engendre soit un joint défectueux au niveau de la couronne sur implant, soit une lyse osseuse péri-implantaire liée aux contraintes mécaniques excessives.

-

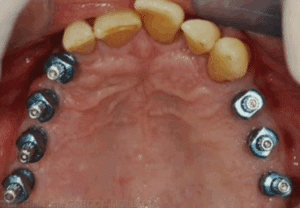

3) Terminologie

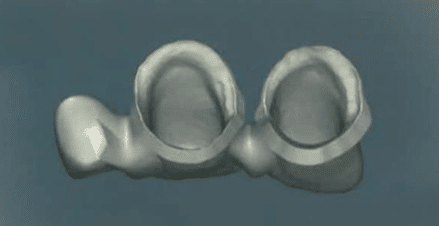

a) Pièces prothétiques :

-

Les moyens d’ancrage

-

Les moyens d’ancrage correspondent aux restaurations fixées sur les dents piliers.

-

Ils peuvent être :

-

Périphériques : couronnes.

-

Partiels : onlays.

-

-

Le choix du type d’ancrage dépend de l’occlusion du patient ainsi que des impératifs mécaniques, esthétiques et biologiques du cas clinique.

-

Le moyen d’ancrage est porté par une dent pilier, qui constitue le point d’appui.

-

Exemple : la dent représente le pilier, tandis que la couronne constitue le moyen d’ancrage.

-

-

La travée de bridge

-

La travée correspond à la portion du bridge qui remplace la ou les dents absentes.

-

On distingue :

-

Bridge à longue travée : édentement d’au moins deux dents.

-

Bridge à courte travée : édentement limité (une dent).

-

-

La travée est constituée d’un ou plusieurs éléments intermédiaires, appelés pontiques.

-

-

Les connecteurs

-

La liaison entre le pontique et les moyens d’ancrage est assurée par un connecteur.

-

-

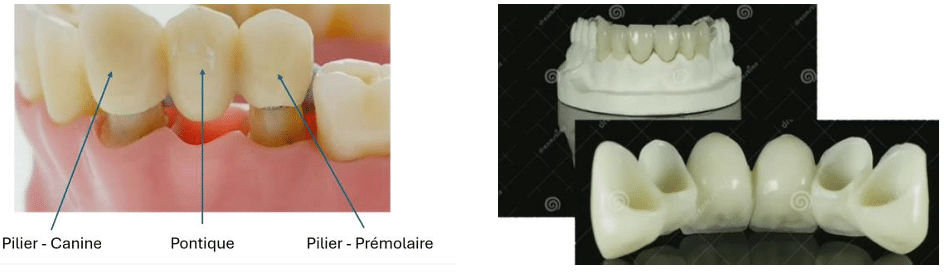

Les matériaux

-

Les matériaux utilisés pour la réalisation des bridges d’usage sont principalement :

-

Les alliages métalliques.

-

Les céramiques.

-

-

b) Formes cliniques des bridges :

On distingue différentes formes de bridges en fonction de la topographie des piliers et des éléments intermédiaires (pontiques) :

Bridge "traditionnel"

- Fréquemment réalisé lorsque les piliers se situent de part et d’autre de l’édentement.

- Peut être :

Monolithique : d’un seul tenant.

En deux parties : désolidarisées, reliées par un système de connexion (glissière, taquet, etc.).

Exemple clinique :

Couronne périphérique sur la dent 7.

Dent 6 en pontique.

Préparation partielle sur la dent 5, servant de taquet.

Dans ce cas, la fixation n’est assurée qu’au niveau de la dent 7 et n’est pas optimale

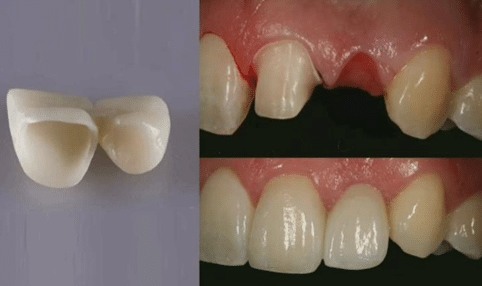

Variante : bridge à ailettes

Pontique placé en latéral.

Deux ailettes métalliques collées sur l’incisive centrale et la canine.

Moyens d’ancrage : préparations partielles.

Bridge "cantilever" ou "en extension"

- Indiqué lorsque les piliers sont situés d’un seul côté de l’édentement.

- Limites :

Mouvements de bascule et/ou de rotation lors de la mastication.

Généralement moins apprécié pour les charges importantes.

- Indications possibles :

- Agénésie de l’incisive latérale maxillaire (dent fragile sur le plan biomécanique).

Bridge cantilever “Centrale / Latérale” ou “Canine / Latérale”.

Remplacement de la première prémolaire, si le poids masticatoire est modéré.

Exemple : au lieu de prendre la canine et la deuxième prémolaire comme piliers, on peut utiliser la deuxième prémolaire et la première molaire, surtout si ces dents sont déjà couronnées.

c) Matériaux d’assemblage des bridges :

Les matériaux d’assemblage appartiennent à deux grandes familles : les ciments et les colles, avec ou sans potentiel adhésif.

Ciments traditionnels (Ciments verre ionomère (CVI)).

Ciments adhésifs

Le terme de “bridge collé” désigne une approche conservatrice introduite au début des années 1970 par Rochette :

Moyen d’ancrage réduit : ailettes disposées au niveau des faces palatines des dents.

Préparation limitée à l’émail.

Fixation assurée par collage : la prothèse est reliée à l’émail des dents au moyen d’une colle.

Absence totale de rétention mécanique : la stabilité repose exclusivement sur l’adhésion.

Indications du bridge collé

Principalement proposé comme solution temporaire, par exemple en attendant une solution implantaire.

Historique : avec les alliages métalliques, aucun matériau d’assemblage satisfaisant n’était disponible.

Aujourd’hui : les matériaux composites de collage permettent une adhésion suffisante, même avec des ailettes en céramique.

Cas particulier : en présence d’agénésie des incisives latérales, relativement fréquente dans la population, il est possible de proposer un bridge collé en solution définitive, avec des ailettes en céramique.

4) Remplacer la dent absente, impératif absolu ?

En cas d’édentement ancien (par exemple, une absence de dent depuis six à sept ans) :

Les dents adjacentes peuvent s’incliner, et la dent antagoniste peut s’égresser.

Pour permettre un remplacement prothétique optimal, il est généralement nécessaire de corriger ces déplacements, souvent au moyen d’un traitement orthodontique.

Conditions préalables à toute restauration :

Les dents adjacentes doivent être verticales, sans bascule ni inclinaison excessive.

La dent antagoniste ne doit pas présenter d’égression.

L’occlusion, la fonction et l’esthétique doivent être respectées.

Choix du patient :

La décision du patient doit toujours être prise en compte.

Si le patient refuse un traitement, son avis prévaut.

Si un traitement est envisagé, il doit apporter un réel bénéfice fonctionnel, esthétique ou occlusal.

Dans certains cas, un traitement endodontique peut être nécessaire avant la restauration.

Indications orthodontiques :

Lorsque les dents adjacentes sont inclinées de plus de 30°, un réalignement par orthodontie partielle est recommandé pour rouvrir l’espace avant la pose du bridge.

L’évaluation doit se faire à partir d’un modèle d’étude, prenant en compte les arcades dentaires et l’occlusion globale.

5) Indications / contre-indications des bridges dento-portés

Indications des bridges dento-portés :

Le bridge dento-porté est indiqué dans les situations suivantes :

Maintenir, restaurer ou améliorer les fonctions altérées par l’absence d’une ou plusieurs dents sur une arcade.

Servir de solution transitoire : par exemple, en attendant la fin de la croissance avant un traitement implantaire.

Servir de prothèse définitive, lorsque les conditions cliniques le permettent.

Exemples cliniques :

Agénésie des incisives latérales :

Un traitement orthodontique est nécessaire avant la pose d’implants (généralement à partir de 18 ans).

Un bridge dento-porté provisoire peut alors être placé entre l’incisive centrale et la canine.

Édentements encastrés :

Lorsque les solutions orthodontiques ou implantaires sont impossibles, reportées ou non retenues pour des raisons médicales, biologiques, locales ou financières.

Indications des bridges dento-portés :

Le bridge dento-porté est indiqué dans les situations suivantes :

Maintenir, restaurer ou améliorer les fonctions altérées par l’absence d’une ou plusieurs dents sur une arcade.

Servir de solution transitoire : par exemple, en attendant la fin de la croissance avant un traitement implantaire.

Servir de prothèse définitive, lorsque les conditions cliniques le permettent.

Exemples cliniques :

Agénésie des incisives latérales :

Un traitement orthodontique est nécessaire avant la pose d’implants (généralement à partir de 18 ans).

Un bridge dento-porté provisoire peut alors être placé entre l’incisive centrale et la canine.

Édentements encastrés :

Lorsque les solutions orthodontiques ou implantaires sont impossibles, reportées ou non retenues pour des raisons médicales, biologiques, locales ou financières.

6) Evaluation des dents support d'un bridge

- Nombre de dents piliers nécessaires :

- Pour qu’un bridge soit durable, il doit résister aux forces occlusales auxquelles il est soumis.

Ces forces, normalement réparties sur les dents naturelles, sont transmises aux dents piliers via les pontiques, les éléments intermédiaires, les connecteurs et les systèmes d’ancrage.

Une répartition équilibrée des contraintes est essentielle pour éviter toute surcharge et assurer la pérennité du bridge.

Critères de sélection des dents piliers

Les dents supports doivent être stables et saines, capables de supporter des charges accrues.

Exemple : une dent présentant une résorption osseuse radiculaire peut éventuellement recevoir une couronne unitaire, mais ne convient pas comme pilier pour un bridge.

- Paramètres clés à évaluer pour chaque dent pilier :

Rapport corono-radiculaire : équilibre entre la partie visible (couronne) et la partie ancrée (racine).

Morphologie des racines : leur forme influence la répartition des forces.

Surface radiculaire efficace : plus elle est étendue, meilleure est la résistance aux contraintes occlusales.